ぎっくり腰でよくあるお悩み

-

不意に腰に強い

衝撃を感じた

-

慢性的な腰痛に

悩まされている

-

姿勢が悪いと

よく言われる

-

立ち上がる際

腰に痛みを

感じた

ぎっくり腰の特徴や改善方法について

ぎっくり腰は腰への負担がかかった際に突如発症するします。

立ち上がる際や荷物をもち上げようとした際に、

腰に強い衝撃を感じそのまま動けなくなってしまうといった例も多いと言われています。

ぎっくり腰は改善までに長期間を要することもあるため、

どのようにして発症しどのような症状が現れるのか、

症状が現れた際に有効な対処法などを理解することが重要です。

ぎっくり腰でお悩みの方におすすめのメニュー Recommend Menu

-

日常生活やスポーツの現場において、ケガをしてしまったり身体を痛めてしまうといった経験をしたことがある方も多いのではないでしょうか。

そのようなケガの症状を改善するために、整骨院では各種保険を使った施術を受けることが可能とされています。

ここでは、整骨院における保険施術について、仕組みや適用条件になどをご紹介していきます。 -

慢性的な腰の痛みや腕の動かしづらさ、手や足のしびれといった症状に日々悩まされているという方も多いのではないでしょうか。

腰や肩の痛み、しびれといった症状には鍼灸施術が有効とされ、症状によっては鍼灸施術が保険適用となるとされるのです。

ここでは、鍼灸保険施術の仕組みや保険が適用可能な症状の種類についてご紹介していきます。 -

業務中にケガをしてしまった場合、労災保険によってケガの施術を受けることが可能とされています。

労災保険には「業務災害」と「通勤災害」の2種類があり、それぞれどのような状況でケガをしたかで適用が異なるとされます。

ここでは、業務中のケガに対する労作保険の適用のされ方や、労災保険の種類ごとの適用条件についてご紹介していきます。 -

慢性的な身体の痛みや不調、疲れが取れにくいなど私たちの身体には常にさまざまな症状が現れる可能性があるとされています。

そのような症状を改善するために鍼灸施術が有効と言われています。

ここでは、鍼灸施術の施術内容や特徴、施術による効果やメリットについてご紹介していきます。 -

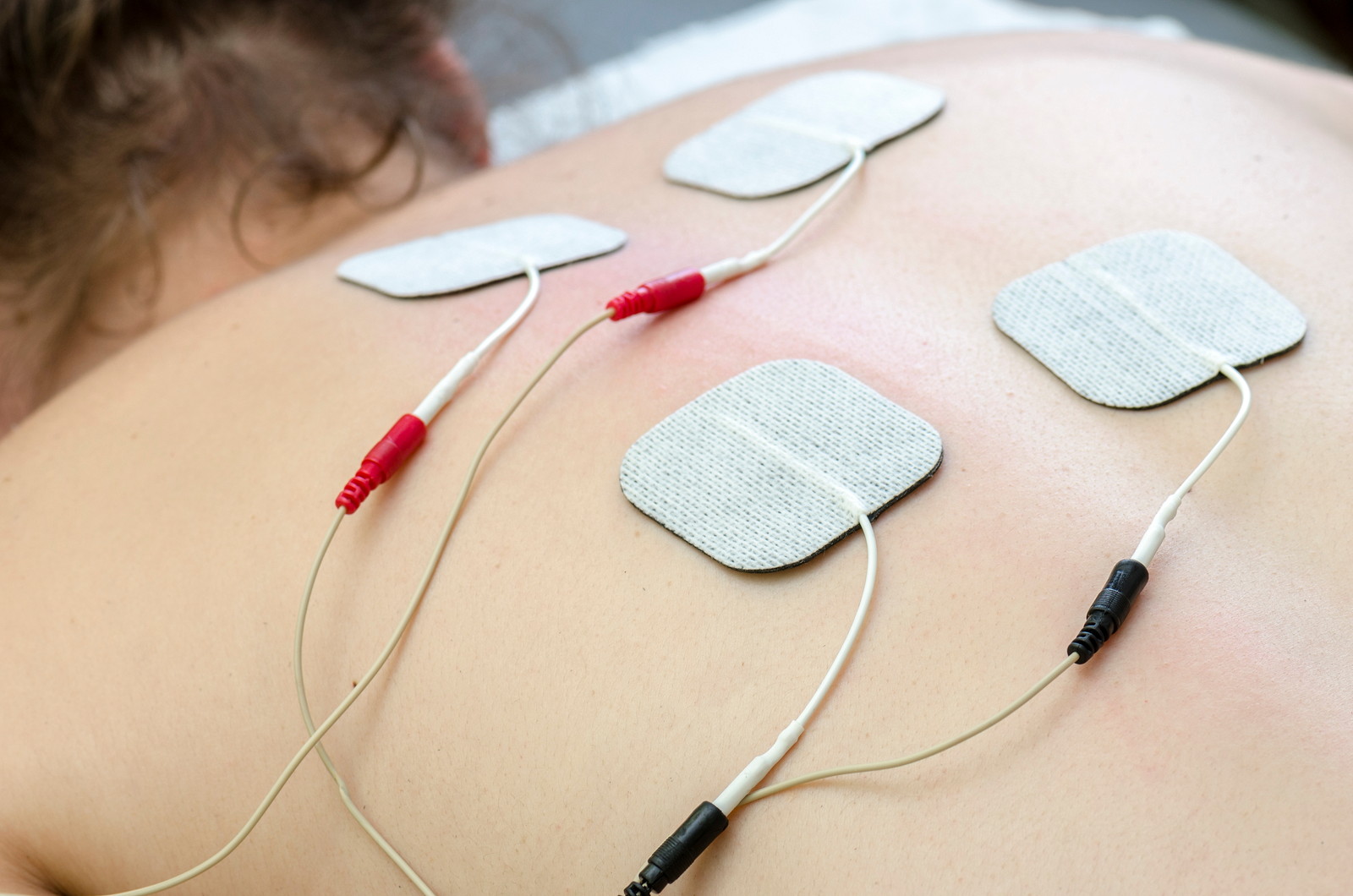

日常生活での身体の痛みやスポーツでのケガの改善を早める目的で、電気療法を行うことが多いと言われています。

電気療法は身体の痛みや筋肉の硬さといった症状を改善する効果があり、スポーツを行う方では競技への復帰を早めるといった効果が期待できます。

ここでは、電気療法の特徴やその施術効果についてご紹介していきます。 -

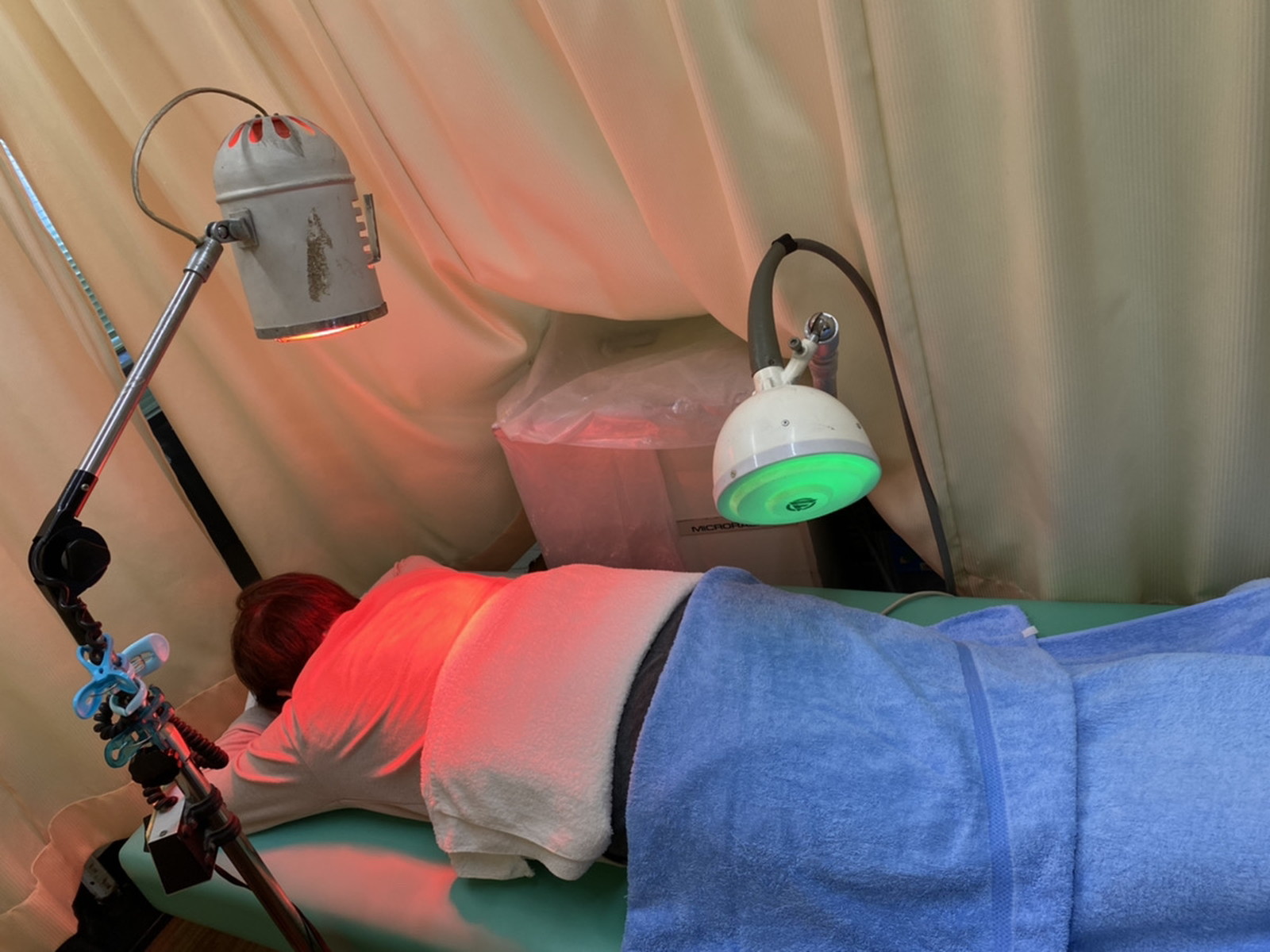

身体の疲れや慢性的な肩こり、腰痛といった症状に日々悩まされている方も多いのではないでしょうか。

そのような症状を改善する方法として温熱療法があり、温熱療法では身体を温めることで血流を促進し、筋肉の緊張を和らげる効果があるとされさまざまな症状を改善に導くことが期待されます。

ここでは、温熱療法の施術内容やその効果、改善が期待される症状についてご紹介していきます。 -

頭蓋仙骨療法とは脳内にある脳脊髄液の流れやバランスを整え、身体のさまざまな不調を改善する施術とされています。

頭蓋仙骨療法という名前を聞いたことがないという方もなかにはいるかもしれませんが、その施術効果は高く今注目されている施術方法でもあるのです。

ここでは、頭蓋仙骨療法の施術内容や特徴、施術による効果や改善が期待される症状についてご紹介していきます。 -

スポーツを行っている方であれば、一度はケガをしてしまった経験があるという方も多いのではないでしょうか。

ケガをしてしまうとことで競技を離れなければならないことが多いですが、テーピングを行うことで復帰への期間を短縮し、患部を安全に保護しながら競技を行うことが可能とされています。

ここでは、テーピングを行う目的やそれぞれのテーピングの種類、テーピングを行うことで得られる効果についてご紹介していきます。 -

スポーツや日常生活での身体の痛み、慢性的な症状によって身体に痛みや悩みを抱えている方は多いとされます。

そのような身体の不調を改善する手段として手技療法が行われますが、なかにはどのような施術を行うのか分からないという方もいるのではないでしょうか。

そこで、ここでは手技療法の施術内容や施術による効果・メリットについてご紹介していきます。 -

身体の不調を取り除く目的で行われる手技にはさまざまな種類があるとされています。

それぞれの手技は目的や手法も異なり、そのなかでオステオパシーでは、人間は「身体・精神・魂」が三位一体の存在とし人間がもつ自然治癒力に着目した施術を行うとされます。

ここでは、オステオパシー(整体)の考えに基づく施術内容、施術による効果やメリットについてご紹介していきます。

ぎっくり腰になる主な原因や症状について

ぎっくり腰は、突如として痛みを発する場合や徐々に痛みを感じる場合など人によって症状はさまざまです。

ここでは、ぎっくり腰の原因や症状についてご紹介していきます。

【ぎっくり腰とは】

【ぎっくり腰とは】

ぎっくり腰とは、腰を動かした際に負担がかかり「ギクッ」と強い衝撃を感じ、痛みを生じるケガとされています。

医学的には「急性腰椎捻挫」「急性腰痛症」などと呼ばれ、ぎっくり腰自体は正式な名称ではありません。

腰周りの筋肉が硬くなっている状態で急な負荷が腰にかかると、筋肉がスムーズに伸び縮みを行うことができず筋繊維の一部が損傷してしまうことで発症すると言われています。

急性期では炎症症状を伴うほか、慢性期では緊張した筋肉によって神経を圧迫し「しびれ」などの症状が現れることもあるとされています。

【ぎっくり腰の主な原因について】

ぎっくり腰は主に次のような原因で発症するとされています。

●腰に負担がかかる動き

●腰に負担がかかる動き

ぎっくり腰を発症する可能性がある動作には次のような例があります。

・重い荷物をもち上げる

・イスから立ち上がる

・顔を洗う際前かがみになる

・くしゃみをする

・足を滑らせ転ばないように踏ん張る

このように、日常生活で何気なく行っている動作でもぎっくり腰を発症する可能性があります。

また、腰の筋肉が疲労することで硬くなり、神経の圧迫で発症する場合もあると言われています。

●不良姿勢

姿勢が悪い方は腰に負担がかかりやすく筋肉が硬い状態であることが多いため、動きの拍子にぎっくり腰を発症することがあると言われています。

不良姿勢でいるとぎっくり腰以外にも「寝違え」といった身体の痛みの原因になることもあり、主に長時間のデスクワークや立ち仕事などの影響によって不良姿勢になってしまう方は多いとされています。

また、筋力低下も不良姿勢の原因になるため、運動不足になりがちな方はとくに注意が必要と言えるのではないでしょうか。

【ぎっくり腰の症状について】

【ぎっくり腰の症状について】

ぎっくり腰を発症すると、次のような症状が現れるとされています。

●急性期

ぎっくり腰の急性期は主に受傷直後から炎症が治まるまでの期間とされ、おおよその期間は数日~1週間前後と言われています。

受傷直後は痛みから身体を動かすことができず、なかには全く身体を動かせず立ち上がれない、起き上がれないという方もいます。

ぎっくり腰の症状にもよりますが、通常患部の炎症は24時間~72時間で治まることが多く、炎症が治まることで痛みはいくらか楽になると言われています。

しかし、患部の痛みや動作痛は著明であるため、日常生活においては大きな支障となることが多いとされています。

●慢性期

炎症が治まった後でも「腰の痛み」や「動作制限」は続き、なかなか元の日常生活に戻れないと場合もあります。

痛めた患部は腰の筋肉が硬くなり、腰の痛みをかばうためにお尻や股関節、太ももなど下肢の筋肉にも負担がかかるため、なかには「痛みが移動した」と訴える方もいると言われています。

受傷から2~3週間で症状が落ち着くことが一般的ですが、痛めた直後の処置や症状の程度によっては1ヶ月以上症状が続くこともあるとされているのです。

●ぎっくり腰以外の腰の痛み

ぎっくり腰以外にも腰に強い痛みを生じる症状があり、その場合ぎっくり腰との区別をつけるために医療機関での検査が必要となることがあります。

以下の病気は腰に痛みを感じることがある症状であるため、注意しましょう。

・脊柱管狭窄症

・腰椎椎間板ヘルニア

・脊椎すべり症

・その他内臓疾患

これらの病気でも腰に強い痛みを感じることがあり、なかには「強いしびれ」や「体調不良」をきたすものもあるため、あまりにも痛みが強かったり腰の痛み以外の症状を感じた場合には早期に医療機関へ行くことをおすすめします。

ぎっくり腰の対処・予防法について

ぎっくり腰は強い痛みと共に身体を動かせなくなってしまうといった症状が現れることが多いため、早期の対処が必要となります。

また、日頃のケアを行うことでぎっくり腰を予防することも可能であるため、しっかりと予防法についても理解することをおすすめします。

ここでは、ぎっくり腰の対処・予防法についてご紹介していきます。

【ぎっくり腰の対処法について】

【ぎっくり腰の対処法について】

ぎっくり腰を発症した際には、次のような対処法を行うことが有効とされています。

●急性期

ぎっくり腰の急性期(受傷直後)は患部に炎症症状が生じている可能性が高いため、身体を動かさず安静にしていることが望ましいとされます。

また、患部の炎症を抑えるためアイシングを行い、早期に炎症を消失させることが重要とされます。

炎症を早期に抑えることがその後の症状の緩和にも大きく影響し、炎症が長引くことで回復にかかる期間も長くなると言われています。

また、炎症が長引くことで筋肉の緊張も強くなり、炎症が治まった後も動きづらく日常生活にも大きな支障をきたしてしまうとされます。

そのため、ぎっくり腰の受傷直後は安静を保ちつつ早期にアイシングを行うことで炎症の緩和を図りましょう。

●慢性期

炎症が治まった後は「筋肉の硬さ」「動作制限」「動作痛」といった症状が目立ちますが、この時期になると少しずつ身体を動かすことも必要とされるのです。

安静にしすぎてしまうと筋肉の緊張がいつまでも改善されず、動作制限が続いたり損傷部分に硬結(こうけつ)を残してしまい再発の原因にもなるとされています。

そのため、強い負荷はかけないよう気を付けつつ軽めのストレッチや柔軟体操を行うことをおすすめします。

腰をゆっくり捻るといったストレッチでも十分に腰やお尻の筋肉を伸ばすことは可能であるため、痛みを感じない程度に行うとよいと言われています。

また、患部の硬くなった筋肉を和らげるために入浴時によく温めたり、「ホットパック」や「ホッカイロ」などで患部を温めることも効果的と言われています。

【ぎっくり腰の予防法について】

【ぎっくり腰の予防法について】

ぎっくり腰を発症しないためには、次のような予防法を行うことがよいとされています。

日常生活において、仕事や家事、育児などで腰に負担をかけてしまう機会は多いのではないでしょうか。

しかし、少し工夫するだけでも腰に負担をかけないことは可能であるため、ぎっくり腰を発症しないためにもできるだけ腰への負担を避けることをおすすめします。

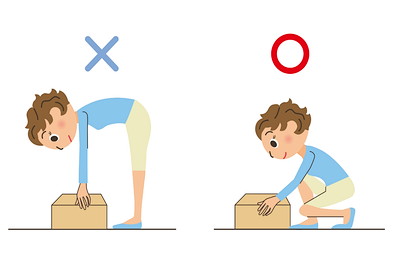

●腰部に負担をかけ過ぎない

立ち上がる際や荷物をもち上げる際に腰を反らすように反動をつけて身体を起こしてしまう動きはよくないとされます。

腰は動きの支点になりやすいですが、その際には腰ではなくできるだけ「太もも」や「ふくらはぎ」といった下肢の筋力を使って動くことをおすすめします。

腰を反らさないという点だけを意識するだけでも、日常生活においてぎっくり腰を発症するリスクを下げることができると言われているのです。

●腰を冷やさない

腰周りを冷やしてしまわないよう、常に腹巻やホッカイロを使用し腰まわりを冷やさないことが重要とされています。

とくに女性は生理などの症状によって骨盤周りの血流が悪くなりやすいため、腰周りを冷やしてしまうことでぎっくり腰のリスクが高まるほか、生理痛が強くなることも考えられるのです。

●適度な運動

日頃からストレッチや柔軟体操といった、身体を動かす習慣をつけることでぎっくり腰を予防する効果があるとされています。

運動不足になってしまうと筋力が低下するだけでなく柔軟性も低下してしまうため、ぎっくり腰をはじめとする身体の痛みを生じやすくなってしまうと言われています。

●コルセットで再発防止

ぎっくり腰を何度か経験している方は、日常的にコルセットを着用することでぎっくり腰の再発を防ぐほか正しい姿勢を保持することが期待されます。

コルセットによって姿勢をある程度維持し、身体が不安定にならないよう保護する効果があるため、不安であればコルセットを着用することをおすすめします。

藤本鍼灸整骨院の【ぎっくり腰】のアプローチ方法

ぎっくり腰はさまざまな症状や原因がありますが、筋筋膜性炎症が多くみられます。

ぎっくり腰はさまざまな症状や原因がありますが、筋筋膜性炎症が多くみられます。

直接的な痛みは筋筋膜炎ですが、そのもとになっている原因によって痛む場所も程度も違います。

ぎっくり腰そのものは一種の刺激または衝撃によって起こるのですが、いきなり起こるのではなく火山の噴火と同じ様にさまざまな前兆があるのです。

見逃していれば別ですが徐々に膨らんできてドカンと起きるのが普通です。

つまり身体も負担が貯まってくれば限界がくるのです。

その負のエネルギーをどれだけ抜いておけるかがご自分の腰痛のコントロールなのです。

体操で抜くか、施術で抜くか、腰への負担を減らせるか。

それぞれの立場で検討してみてください。

そして噴火してしまったなら早めに施術をした方が痛みも症状の緩和も早くなるというのは常識です。

当院ではあらゆる原因を考慮しつつ痛みを早期に緩和する方向で「オステオパシー施療」や「鍼灸施療」でアプローチしていきます。

著者 Writer

- 院長:藤本 廉三(フジモト レンゾウ)

- 資格:鍼師、灸師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、日本オステオパシー協会 副会長

趣味:映画鑑賞、読書

得意な施術:腰部骨盤矯正、頚椎矯正、頭蓋骨矯正

昭和59年60年に資格を取り開業、平成元年よりオステオパシー協会に入会以後研修に励む

症状からメニューを選ぶ Select Menu

-

もっと見る

-

もっと見る

-

もっと見る

-

もっと見る

-

もっと見る

-

もっと見る

-

もっと見る

-

もっと見る

-

もっと見る

-

もっと見る

-

もっと見る

-

もっと見る

-

もっと見る

当院おすすめメニュー Recommend Menu

当院のご紹介 About us

藤本鍼灸整骨院

公式LINEアカウント

藤本鍼灸整骨院

公式LINEアカウント

お得なキャンペーンや、

当院の情報をご案内しております。

- ご予約や受付時間変更、その他お問い合わせなどお気軽にお声掛けいただけます!